【自社ECのカート比較】選び方と商材別おすすめカートまとめ

自社EC

本記事では、「自社EC カート」の選定にお悩みの方に向けて、主要カートシステムの特徴や違いを徹底比較します。

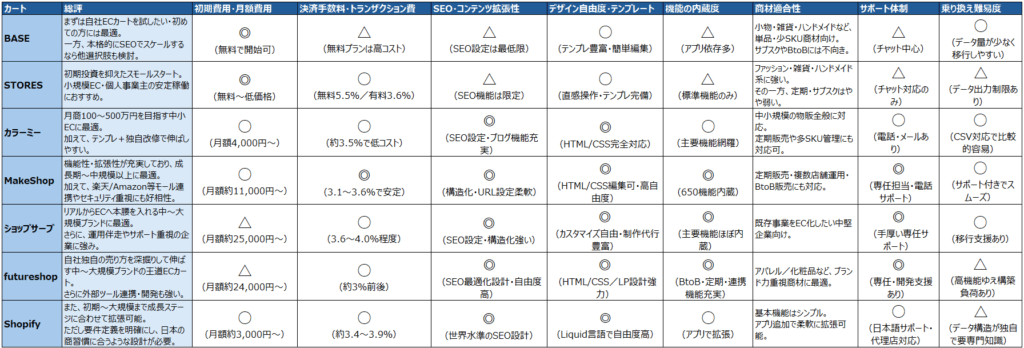

BASE・STORES・カラーミーショップ・MakeShop・ショップサーブ・futureshop・Shopifyといった人気カートを中心に、料金・機能・デザイン性・サポート体制などをわかりやすく解説。

さらに、商材別(アパレル/コスメ/単品リピート/BtoBなど)に最適なカートの選び方もご紹介します。

「どのカートが自社に合うのか分からない」「将来を見据えて失敗しない選び方をしたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

※手数料・月額はプランや時期で変動します。最新情報は各社公式のご確認を。

Contents

- 1 自社ECのカートシステムの種類

- 2 自社ECのカート選定でまず見るべき8つの軸

- 3 自社ECの主要カートの特徴を一気に把握

- 4 商材別おすすめ自社ECカート

- 5 自社ECのカートの費用の考え方

- 6 自社ECカートの乗り換えはできれば避ける(要件定義が命)

- 6.1 失敗しないための要件定義チェックリスト

- 6.1.1 目標売上レンジ(半年/1年後/月次)

- 6.1.2 必須機能(定期/ポイント/クーポン/会員段階/BtoB/在庫連携など)

- 6.1.3 SEO要件(URL構造/メタ情報/構造化データ/ブログ機能)

- 6.1.4 デザイン要件(ブランド世界観/更新体制/編集権限)

- 6.1.5 外部連携(モール/MA・CRM/広告タグ/レビュー/決済)

- 6.1.6 体制(社内スキル/外注方針/運用担当)

- 6.1.7 セキュリティ・サポート基準(監査/脆弱性/稼働SLA/窓口)

- 6.1.8 将来要件(越境/オムニチャネル/アプリ化/POS連携など)

- 6.1.9 予算上限(初期/運用/年額)とTCO(総保有コスト)の見積もり

- 7 自社ECのカートにおいてよくある疑問

- 8 まとめ:最初に「商材×成長計画×運用体制」を固めよう

自社ECのカートシステムの種類

自社ECを構築する際に選べるカートシステムは、大きく分けて「ASPカートシステム」「ECサイト構築パッケージ」「オープンソース型」3つのタイプがあります。

それぞれの仕組みや特徴を理解しておくことで、自社の目的やリソースに最も合ったカートを選定しやすくなります。ASPカートシステム(クラウド型)

ASPカートとは、クラウド上で提供されるEC構築サービスのことです。

代表的なサービスには、BASE・STORES・カラーミーショップ・MakeShop・Shopifyなどがあります。システムはベンダー側が管理しており、サーバーやセキュリティ、アップデート対応などはすべて自動で行われます。

ユーザーはID登録を行えばすぐにショップを開設でき、初期費用を抑えて短期間でECを立ち上げられるのが大きな魅力です。メリット

- サーバーやシステム管理の手間が不要(すぐ始められる)

- 無料〜低コストで導入可能(小規模〜中規模向け)

- テンプレートやデザインテーマが豊富

- 決済や物流など、必要機能が標準搭載されている

デメリット

- カスタマイズの自由度に制限がある

- 一部機能を追加する際は有料アプリが必要になる場合も

- データベースやシステム部分は自社で完全管理できない

おすすめの利用層

- 初めて自社ECを立ち上げる個人・中小事業者

- スモールスタートからテスト的に始めたい企業

- 内製リソースが限られており、運用負荷をかけたくない事業者

ECサイト構築パッケージ(オンプレミス型)

ECサイト構築パッケージとは、自社サーバーやクラウド環境にソフトウェアをインストールして運用するタイプのカートシステムです。

代表的な例としては、ecbeing・w2Commerce・コマース21・SI Web Shoppingなどがあります。企業ごとにカスタマイズ開発が可能なため、大規模ECや独自要件のある企業に選ばれています。

システムを自社で保有する分、自由度が高く、業務フローや顧客管理を自社仕様に合わせて最適化できます。メリット

- カスタマイズ性が非常に高く、自社の業務に完全対応できる

- 外部システム(基幹・在庫・会員DBなど)との連携が柔軟

- 大規模アクセスにも対応できる安定した構成が可能

- データを自社で完全に管理できる(セキュリティ上の安心感)

デメリット

- 初期構築費が高額(数百万円〜数千万円規模になることも)

- 専門知識を持つ開発ベンダーや社内SEが必要

- アップデートや保守にコストと手間がかかる

おすすめの利用層

- 売上規模が大きく、独自仕様のECを運営する中堅〜大企業

- BtoBやサブスクリプション、ポイント統合など複雑な設計が必要な企業

- 自社でのデータ管理やセキュリティ統制を重視する企業

オープンソース型(自社構築タイプ)

オープンソース型とは、ソースコードが公開されているカートシステムを利用し、自由にカスタマイズして構築する方法です。

代表的なシステムには、EC-CUBE・Magento・WooCommerceなどがあります。ソースコードを編集できるため、機能・デザイン・UIを自在に変更可能。

ただし、開発や保守を自社で行う必要があるため、エンジニア体制や技術リソースがある企業向けです。メリット

- ソースコードの改修が自由で、高い拡張性

- 初期費用は抑えやすい(ライセンス費用が基本無料)

- 独自機能やデザインの自由度が非常に高い

- コミュニティやプラグインによる拡張が可能

デメリット

- 開発・保守を自社または外部委託で行う必要がある

- セキュリティや脆弱性管理を自社で担う必要あり

- アップデート対応や障害時のサポートは自己責任

おすすめの利用層

- 社内に開発・保守リソースを持つ中〜大規模企業

- 独自機能やデザインを追求したいブランド・メーカー

- コストを抑えつつ自由度を重視したいテック志向の事業者

自社ECのカート選定でまず見るべき8つの軸

自社ECカートを選ぶ際は、「月額費用の安さ」や「有名だから」といった単純な理由だけで決めてしまうと、後々機能不足や運用の手間で見直しが必要になるケースが少なくありません。

ここでは、長期的な視点で後悔しないために押さえておきたい8つの比較軸を整理します。

初期費用・月額固定費

自社ECカートは、無料で始められるサービスから月額数万円の高機能カートまで幅広く存在します。

最初は無料プランで様子を見たいという方も多いですが、売上やアクセスが増えていくと「無料=得」とは限りません。

月額固定費は単なるコストではなく、「安定した機能とサポートを得るための投資」でもあります。

売上規模や機能要件を明確にした上で、費用対効果の最適化を意識したプラン選定を行いましょう。

決済手数料・トランザクション費

カート選定で見落としがちなのが、取引ごとの手数料構造です。

一般的には「決済手数料(売上に対して○%)」+「トランザクション費(1注文あたり数十円)」の組み合わせ。

とくに無料プランでは、手数料率が高く設定されているケースが多く、一定の売上を超えると有料プランの方が総コストを抑えられる傾向にあります。

手数料率に関して、有料プランではおおよそ3.0~4.0%程度に設定している店舗が多く、無料版では5.0~6.0%程度のが多い印象です。

「売上が伸びた時にどちらが安いか?」というシミュレーションを事前に行うことが重要です。

SEO・コンテンツ拡張性

自社ECでは、広告だけでなく検索流入による集客(SEO)も売上を左右します。

そのため、カートのSEO対応力は非常に重要な判断基準です。

URL構造・メタ情報(title/description)・ブログ機能・構造化データ・表示速度など、検索エンジンが評価する要素をどこまでコントロールできるかを確認しましょう。

SEOに強いカートを選ぶことで、中長期的な集客コストを抑えながら売上を積み上げる基盤が作れます。

デザイン自由度・テンプレート

ECサイトの第一印象を決めるのがデザインです。

カートごとにテンプレートの品質や編集範囲が異なり、HTML/CSS編集ができるかどうかで自由度が大きく変わります。

テンプレートを活かしつつブランド独自の世界観を表現したいなら、カスタマイズ性の高いカートを選ぶことがポイントです。

一方で、社内に制作リソースがない場合は、テンプレートの完成度が高く、直感的に編集できるカートの方が運用負荷を抑えられます。

機能の内蔵度 vs アプリ依存度

カートによっては、標準機能(ポイント、クーポン、定期購入など)の内蔵度合いが異なります。

内蔵機能が多いほど、アプリ追加や外部連携に頼らず安定的かつ低コストな運用が可能です。

一方で、Shopifyのようにアプリを組み合わせて自由に拡張できるタイプもありますが、アプリ費用が積み上がると総コストが想定以上になるリスクもあります。

柔軟性とコストのバランスを見極めることが重要です。

商材適合性(単品/定期・コスメ/アパレル・BtoB/卸 等)

自社が扱う商材によって、最適なカートは変わります。

たとえば、単品リピート通販なら定期機能が必須ですし、アパレルならSKU(在庫バリエーション)管理やデザイン性が重視されます。

また、BtoB(卸販売)を想定している場合は、見積機能・会員価格設定・掛け払い対応などが必要になります。

自社商材の販売形態を整理し、必要な販売機能を満たしているかを確認しましょう。

サポート体制・事例

EC運用においてトラブルや設定の不明点はつきものです。

その際に頼りになるのが、サポートの充実度と対応スピードです。

特に中〜大規模ECでは、電話・メール・チャットなど複数のサポート手段があるか、導入事例や成功事例が豊富かが安心材料になります。

また、初期設定から運用フェーズまで専任担当がつくかどうかもチェックポイントです。

乗り換え難易度

最後に見逃せないのが「カート移行の大変さ」です。

一度カートを導入すると、商品データ・顧客情報・SEO評価・デザイン構成などがそのシステムに紐づきます。

そのため、乗り換えには時間・コスト・SEOリスクが発生し、想像以上の負担となるケースが多いです。

最初から1〜2年先の売上目標や運用体制を想定した選定を行うことで、後悔のない構築ができます。

カート選びは「今の最適」ではなく、「未来の最適」を基準に考えましょう。

このように、カート選定では費用・機能・デザイン・サポートなど、複数の要素を総合的に見極める必要があります。

次の章では、これらの軸を踏まえて主要なカートの特徴を具体的に比較していきます。

自社ECの主要カートの特徴を一気に把握

BASE(ベース)

初期費用・月額固定費

月額0円〜利用可能。導入ハードルは最も低い。

有料プラン(BASEグロースプラン)では月額固定費が発生するが、一方でトランザクション費が無料になり総コストは抑えやすい。

→ 小規模〜中規模の成長段階でコスパが変化する。

決済手数料・トランザクション費

無料プラン:決済6.6%+1件40円。

有料プラン:決済約2.9%のみで効率的。

→ 売上が伸びたら有料プランへの切替がベスト。

SEO・コンテンツ拡張性

メタ情報編集は可能だが、構造化データやブログ運用機能は弱め。

→ SEO重視のサイト設計には不向き。

デザイン自由度・テンプレート

豊富なテンプレートあり。ノーコードで直感操作可能。ただし、CSSカスタマイズは限定的で、ブランド世界観の表現には限界。

機能の内蔵度 vs. アプリ依存度

決済・配送・クーポン機能は内蔵。高度な機能(定期・会員管理)は外部アプリ依存。

商材適合性

小物・雑貨・ハンドメイドなど、単品・少SKU商材向け。サブスクやBtoBには不向き。

サポート体制

基本はチャット・メール対応。有人サポートは限定的。

乗り換え難易度

シンプル構造のため移行は比較的容易。ただしSEO資産は引き継ぎにくい。

総評:初期導入が容易なスターターカート

月額0円から開始可能。

まずは自社ECカートを試したい・初めての方には最適。一方、本格的にSEOでスケールするなら他選択肢も検討。

STORES(ストアーズ)

初期費用・月額固定費

無料プラン・有料プラン(約3,000円)あり。

→ コストを抑えて安定運用可能。

決済手数料・トランザクション費

無料プラン:約5.5%。

有料プランで3.6%前後まで低下。

SEO・コンテンツ拡張性

メタタグ設定は可能だが、ページ構造は固定型。

→ コンテンツマーケティングとの相性は低め。

デザイン自由度・テンプレート

テンプレが豊富で誰でもデザイン可能。コード編集は不可。

機能内蔵度 vs. アプリ依存度

定期購入・デジタル商品など、主要機能は標準搭載。拡張性は限定的。

商材適合性

ファッション・雑貨・ハンドメイド系に強い。その一方、定期・サブスクはやや弱い。

サポート体制

チャットサポート中心。ドキュメント充実。

乗り換え難易度

ベンダー側でのデータエクスポートが制限あり。

→ 商品数が増えると移行がやや大変。

総評:「まず始める」には最適

月額無料プランあり、手数料約5.5%。加えて有料でも月額約3,000円と手頃。

初期投資を抑えたスモールスタート。小規模EC・個人事業主の安定稼働におすすめ。

ただし成長期や将来的にスケールを想定するなら、別カート検討余地あり。

カラーミーショップ

初期費用・月額固定費

無料プランあり。有料プランは月額約4,000円〜。

→ 成長段階に応じたプラン移行がしやすい。

決済手数料・トランザクション費

有料プランで約3.5%と低コスト。

SEO・コンテンツ拡張性

SEO設定機能が充実。ブログ機能もあり。

デザイン自由度・テンプレート

HTML/CSS編集が可能で、上級者向けカスタマイズ性。

機能内蔵度 vs. アプリ依存度

内蔵機能多く、アプリ依存度は低め。

商材適合性

中小規模の物販全般に対応。

定期販売や多SKU管理にも対応可。

サポート体制

チャット・電話・メール対応。中堅クラスでは良好。

乗り換え難易度

商品CSV対応あり。比較的スムーズに移行可。

総評:コスパ・拡張性・自由度のバランスが高い万能型

有料プラン(月額約4,000円〜)なら決済手数料(約3.5%)中心で、安定的な運用が可能。

月商100〜500万円を目指す中小ECに最適。

加えて、テンプレ+独自改修で伸ばしやすい。

MakeShop(メイクショップ)

初期費用・月額固定費

無料版はなく、月額約11,000円〜。初期費用22,000円。

→ 中規模向け価格帯。

決済手数料・トランザクション費

約3.1〜3.6%。高売上ほどコスパが良くなる。

SEO・コンテンツ拡張性

URL・メタ情報・構造化設定など柔軟に対応。

→ SEOにも強い。

デザイン自由度・テンプレート

HTML/CSS・JavaScript編集可。ブランドサイト構築にも対応。

機能内蔵度 vs. アプリ依存度

650以上の機能が内蔵。

外部アプリ依存度は極めて低い。

商材適合性

定期販売・複数店舗運用・BtoB販売にも対応。

サポート体制

電話・メール・専任担当がつくサポート体制。

乗り換え難易度

専任サポートにより比較的スムーズ。

総評:機能・安定性・サポートのバランスが取れた王道カート

650以上の内蔵機能で拡張アプリ依存が少なく、HTML/CSS編集も強力でカスタマイズ性にも優れる。

機能性・拡張性が充実しており、成長期〜中規模以上の本格EC運営に最適。

加えて、楽天/Amazon等モール連携やセキュリティ重視にも好相性。

ショップサーブ(Shopserve)

初期費用・月額固定費

月額約25,000円〜と高めだが、サポート込みの運用設計。

決済手数料

約3.6〜4.0%。標準的。

SEO・コンテンツ拡張性

SEO設定・構造化対応は◎。

デザイン自由度・テンプレート

HTML/CSSカスタマイズ可能。制作パートナー多数。

機能内蔵度 vs. アプリ依存度

主要機能は標準搭載。追加アプリは最小限で済む。

商材適合性

既存事業をEC化したい中堅企業向け。

サポート体制

専任担当制+電話対応あり。業界屈指の手厚さ。

乗り換え難易度

データ移行支援あり。そのため、比較的スムーズ。

総評:サポート品質で選ばれる中堅〜大企業向けカート。

老舗ベンダーであり、事例が豊富でサポートが手厚い。

リアルからECへ本腰を入れる中〜大規模ブランドに最適。

さらに、運用伴走やサポート重視の企業に◎。

futureshop(フューチャーショップ)

初期費用・月額固定費

月額約24,000円〜。中〜大規模向け。

決済手数料

約3%前後。安定的。

SEO・コンテンツ拡張性

構造化対応・ページ分割管理が可能。SEO設計自由度が高い。

デザイン自由度・テンプレート

HTML/CSS完全編集可。独自LP構築が容易。

機能内蔵度 vs. アプリ依存度

内蔵機能が豊富でBtoB・サブスクにも強い。

商材適合性

アパレル/化粧品など、ブランド力重視商材に最適。

サポート体制

専任サポートあり。大規模ECの知見豊富。

乗り換え難易度

導入支援あり。中〜大規模移行も対応可。

総評:高機能×高拡張性

月額約24,000円からと比較的高価格帯ではあるが、カスタマイズ性の高さから大規模事業者の採用が多い。

自社独自の売り方を深掘りして伸ばす中〜大規模ブランドの王道ECカート

さらに外部ツール連携・開発も強い。

Shopify(ショッピファイ)

初期費用・月額固定費

月額約3,000円〜。世界標準のクラウド型。

決済手数料

約3.4〜3.9%。Shopify Payments利用で安定。

SEO・コンテンツ拡張性

世界トップクラスのSEO設計対応。

ブログ・多言語・構造化データも強力。

デザイン自由度・テンプレート

テンプレート品質が高く、Liquidで完全カスタム可能。

機能内蔵度 vs. アプリ依存度

基本機能はシンプル。アプリ追加で柔軟に拡張可能。

→ 管理しないと月額が膨らむリスクも。

商材適合性

アパレル・コスメ・グローバルECに最適。

サポート体制

英語ベース+国内代理店経由サポート可。

乗り換え難易度

データ移行には開発知識が必要。

総評:越境EC・ブランドECに最適なグローバル標準

強みは、テンプレが洗練されていることに加え、越境ECに強く、カスタマイズの幅が広いこと。

また、初期〜大規模まで成長ステージに合わせて拡張可能。

ただし要件定義を明確にし、日本の商習慣に合うようUI導線の最適化が必要。

商材別おすすめ自社ECカート

アパレル・コスメ(世界観重視/LP強化)

Shopify/futureshop/MakeShop

理由:デザイン自由度と販売設計の柔軟性、LP運用の相性が良い。

単品リピート・定期型

MakeShop/futureshop

理由:内蔵機能が豊富で定期運用の設計が行いやすい。Shopifyでも可(アプリ費要管理)。

自社ECをまずは小さく始めたい

BASE/STORES

理由:初期コスト最小。ただし売上が伸びたら手数料⇔月額の最適点の見直しが必要。

さらに自社ECカートの成長を見据える中小(100万〜500万/月を目標)

カラーミーショップ(テンプレ+独自改修)

MakeShop(内蔵機能で安定運用)

BtoB/卸や複雑要件・大規模

futureshop/ショップサーブ/MakeShop

理由:要件の細分化、サポート/運用体制、加えてセキュリティ面が強い。

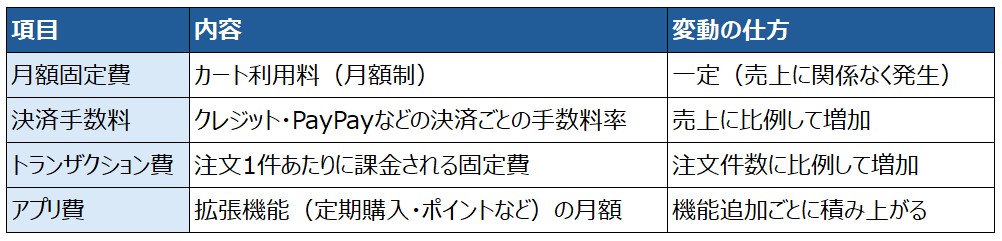

自社ECのカートの費用の考え方

自社ECカートを選ぶ際に見落としがちなのが、売上が増えると費用構造が変わるという点です。

月額料金だけを比較しても、本当のコスト感はつかめません。

ここでは、カートの総コスト構造を式で整理し、どのように費用が積み上がるかを理解しておきましょう。

総コストの考え方(概念式)

総コスト(月)≒月額固定費+∑{(売上×決済手数料%)+(トランザクション費×注文数)}+アプリ費

この式を分解すると、下図の4つの観点で費用が決まります。

現在、自社ECを運用している方は、こちらを参考に総コストの確認をしてみてください。

- 月額固定費:カート利用料(月額制)

- 決済手数料:クレジット・PayPayなどの決済ごとの手数料率

- トランザクション費:注文一軒当たりに課金される固定費

- アプリ費:拡張機能(定期購入・ポイントなど)の月額

無料プランの「コスト逆転」に注意

一見、無料プランはリスクが低く始めやすいように見えます。

しかし、手数料率が高く設定されているため、売上が伸びるとコスト構造が一気に変わるのがポイントです。

例えば、BASEの無料プランでは決済6.6%+1注文40円の手数料がかかるため、売上20万円を超えると有料プランの方が割安になるケースも。

逆に、月数件〜数万円の売上なら無料の方が得です。

このように、「小規模=無料が最適」「中規模以上=有料の方が効率的」というコスト転換点(損益分岐点)を事前に把握することが大切です。

アプリ費用の「サイレント積み上げ」にも注意

Shopifyなど、アプリ追加型のカートでは、初期段階では安価でも、機能追加ごとにアプリ費用が月額で積み上がる傾向があります。

1つ1つは月1,000〜2,000円程度でも、

- レビュー機能

- 定期購入機能

- ポイント機能

- クーポン・メルマガ連携

などを足していくと、月1〜2万円規模に膨らむこともあります。

そのため、導入前に「内蔵機能でどこまで対応できるか」を見極めることが重要です。

アプリを活用するのは悪いことではありませんが、長期的に固定費化しやすい点は押さえておく必要があります。

費用を最適化するための考え方

- まず「現状売上×手数料率」でざっくり試算する

→ 売上に対してどれくらい費用が発生しているか把握する。 - 1年後・2年後の売上レンジで再計算してみる

→ 成長に合わせて、有料プランへの切り替えやカート変更を検討。 - 固定費と変動費のバランスをとる

→ 売上が安定しないうちは変動費型(無料〜低月額)で、安定後は固定費型(有料プラン)で利益率を確保。

自社ECカートの乗り換えはできれば避ける(要件定義が命)

自社ECを運用していく中で、「別のカートに乗り換えた方がいいのでは?」「機能不足を感じるようになった」という相談をよくいただきます。

しかし実際には、カートの乗り換えは想像以上に大きな負担です。

商品データや顧客情報、SEO評価、デザイン構成、外部連携設定など、ほぼすべてを再構築する必要があり、時間もコストもかかるのが実情です。

また、乗り換え後はシステム操作の習熟期間も発生し、短期的には売上が一時的に落ちるケースも少なくありません。

だからこそ、最初のカート選定段階で「要件定義」を正確に行うことが何より重要です。

「今の売上に合うカート」ではなく、「1〜2年後の成長を見据えたカート」を前提に選ぶことが、結果的に最もコストを抑える近道になります。

失敗しないための要件定義チェックリスト

以下は、カート選定時に必ず整理しておきたい9つの項目です。

これらを明確にしておくことで、導入後のギャップや追加コストを最小限に抑えることができます。

目標売上レンジ(半年/1年後/月次)

まずは、どのくらいの売上規模を目指すのかを明確にします。

売上規模によって、必要な機能・在庫管理方法・サーバー負荷対応・費用バランスが大きく変わります。

短期(半年)・中期(1年後)の売上レンジを想定しておくと、「無料で十分」か「有料で安定させるべきか」の判断がしやすくなります。

必須機能(定期/ポイント/クーポン/会員段階/BtoB/在庫連携など)

自社の販売モデルに必須の機能を洗い出します。

たとえば、

- 定期購入を扱うなら「リピート機能」

- 顧客ロイヤリティを重視するなら「ポイント・会員ランク機能」

- 法人取引なら「BtoB価格設定・掛け払い対応」

など、必要機能が初期状態で備わっているか、アプリ追加で補えるかを確認します。

SEO要件(URL構造/メタ情報/構造化データ/ブログ機能)

自社ECは長期的な集客基盤になるため、SEO対策に強い設計ができるかも重要です。

URL設計の自由度、メタ情報の編集可否、構造化データの自動生成、そしてオウンドメディアとして運用できるブログ機能の有無などを確認しましょう。

この部分が弱いと、コンテンツマーケティングを展開しにくくなります。

デザイン要件(ブランド世界観/更新体制/編集権限)

自社ブランドの世界観を表現するために、どの程度デザインを自由にカスタマイズできるかは重要な要素です。

HTML/CSSの編集可否、テンプレートの品質、バナーや画像更新のしやすさなどを確認しましょう。

また、社内で更新できる範囲を把握し、どこまで外注するか/どこから社内で運用するかの線引きを明確にしておくことも大切です。

外部連携(モール/MA・CRM/広告タグ/レビュー/決済)

楽天市場やAmazonなどのモール連携機能や、LINE・メルマガなどのCRM/MA連携、

Google広告・Meta広告などの計測タグ対応は、マーケティングを行う上で欠かせません。

レビュー投稿やサブスク決済など、将来的に導入したい機能も含め、連携可能か・追加費用が発生するかを必ず確認しましょう。

体制(社内スキル/外注方針/運用担当)

EC運営は継続的な改善が必要です。

そのため、社内でどの程度対応できるか(HTML/CSS・画像更新・データ分析など)を明確にし、

外注が必要な部分(デザイン制作・システム改修など)との分担体制を最初から設計しておくことが重要です。

運用担当者のスキルレベルや時間リソースも現実的に考慮しましょう。

セキュリティ・サポート基準(監査/脆弱性/稼働SLA/窓口)

カートは顧客情報を扱うため、セキュリティと安定稼働性は欠かせません。

PCI DSSなどのセキュリティ基準への準拠、サーバーの稼働率(SLA)、サポート窓口の対応時間や手段(電話/メール/チャット)を確認しましょう。

安心して顧客対応ができるサポート体制かが、中長期的な安定運用の鍵になります。

将来要件(越境/オムニチャネル/アプリ化/POS連携など)

自社ECを成長させていく中で、新しい販売チャネルとの連携を見据えることも大切です。

海外販売を視野に入れるなら越境EC対応、実店舗とECを統合するならPOSや在庫連携機能が必要になります。

数年先の拡張性を想定して選定しておくと、再構築リスクを減らせます。

予算上限(初期/運用/年額)とTCO(総保有コスト)の見積もり

最後に、初期費用だけでなく、運用コスト・アプリ費・外注費などを含めた総額を試算しましょう。

月々の固定費が安くても、アプリや外注費が重なるとトータルで高額になるケースもあります。

「いくらまでなら年間で許容できるか」を明確にしておくことで、投資対効果の高いカート選定が可能になります。

自社ECのカートにおいてよくある疑問

Q. 自社ECをまずは無料で始めて、伸びたら乗り換えればいい?

自社ECカートの乗り換えはデータ移行・SEO再構築・運用リスキルの負荷が大きい。そのため初期から1〜2段階先まで見据えて選ぶのが安全。

Q. Shopifyは本当に安い?

本体は安価でもアプリで肥大化しやすい。要件定義→アプリ選定→総額試算が前提。そして日本型UIの最適化も忘れずに。

Q. SEOを重視したECカートは?

テンプレ依存からの脱却(編集自由度)と構造化、サイト速度、コンテンツ導線を重視。またコンテンツ運用体制もセットで設計。

まとめ:最初に「商材×成長計画×運用体制」を固めよう

- 商材特性(定期/単品/B2B/世界観)と成長レンジ(当面〜中期)を定義。

- 内蔵機能の厚み vs. アプリ依存、デザイン自由度、サポート体制を総合比較。

- 無料の始めやすさに加えて売上増後のコスト最適点まで見据えた選定が、乗り換えリスク最小化と成長スピード最大化につながります。

【楽天市場】RPP広告運用のコツを徹底解説|効果改善につながる運用方法と実践パターン(後編)

【楽天市場】RPP広告運用のコツを徹底解説|効果改善につながる運用方法と実践パターン(後編)  【楽天市場】RPP広告の費用を削減・節約する2つのポイントを徹底解説!

【楽天市場】RPP広告の費用を削減・節約する2つのポイントを徹底解説!  【Amazon】売上向上施策!今すぐ試したい成功事例3選

【Amazon】売上向上施策!今すぐ試したい成功事例3選  【楽天市場】楽天市場の新規出店ガイド|オープンまでの流れと出店時の注意点を徹底解説!

【楽天市場】楽天市場の新規出店ガイド|オープンまでの流れと出店時の注意点を徹底解説!